von Timm Richter

Entscheiden heißt, es nicht besser zu wissen. Mit dieser durchaus provozierenden These kann man die Paradoxie des Entscheidens beschreiben. Bei swf laufen zurzeit zwei besondere Kurse parallel: »Kommunikation im Formkalkül« mit Dirk Baecker und Florian Grote sowie »Luhmann: Organisation und Entscheidung – ein Lektürekurs« mit Athanasios Karafillidis und Torsten Groth. In letzterem wurde gerade das Kapitel „Die Paradoxie des Entscheidens“ besprochen, und diese besondere Sicht auf Entscheidungen lässt sich gut mit dem Formkalkül beschreiben, das im ersten Kurs im Fokus steht. Was kann man also über die praktische Kunst des Entscheidens (und es ist eine Kunst!) lernen, wenn man Entscheidungen mit dem Formkalkül betrachtet1?

Ein Mini-Exkurs zum Formkalkül

George Spencer-Brown beschreibt in seinem Buch »Laws of Form« die Form der Unterscheidung. Mit nur einem Symbol, dem „Cross“, kann er zeigen, was es heißt, eine Unterscheidung zu treffen. Wenn wir z.B. „ROT“ sagen – siehe Abb. 1- , dann haben wir damit eine Unterscheidung getroffen und etwas mit „ROT“ bezeichnet. Dies wird unter dem Cross markiert. „ROT“, die Innenseite der Unterscheidung, hat aber nur dadurch eine Bedeutung, dass gleichzeitig auf der Außenseite ein nicht markierter, impliziter Kontext mitläuft. Je nachdem, ob auf der Außenseite „Wut“, „Ampel“, „Partei“ oder „Farbe“, etc. steht, ergibt sich eine andere Unterscheidung, eine andere Form. ROT (links vom Gleichheitszeichen) wird also identifiziert (= verwechselt) mit ROT auf der Innenseite plus dem implizierten Kontext, Verschiedenes wird gleich behandelt – paradox!

Das ist übrigens ein wesentlicher Grund dafür, dass beim systemischen Arbeiten so stark nach Außen auf den Kontext geschaut wird: Erst mit dem Kontext werden Bedeutungen von Bezeichnungen klar(er).

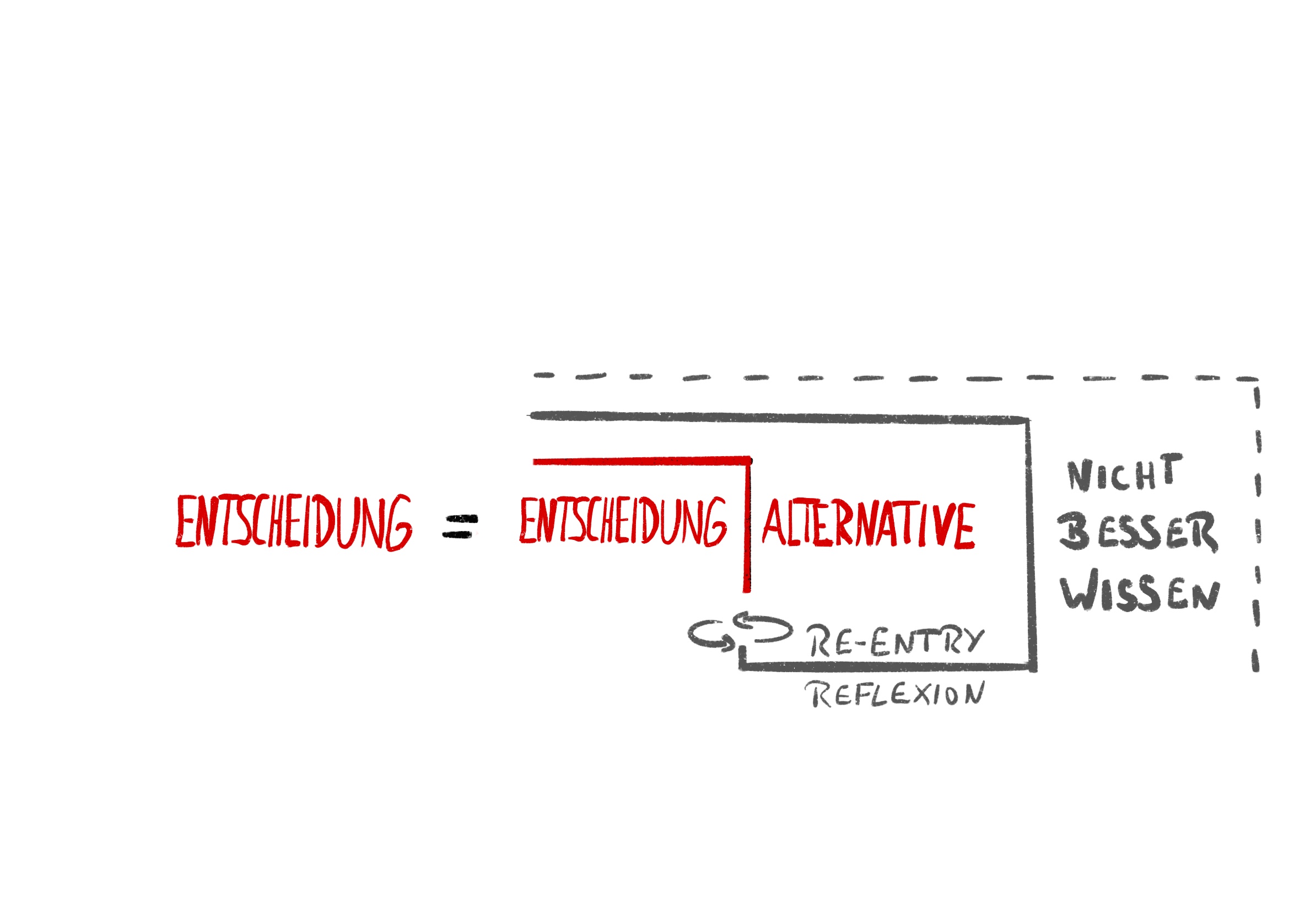

Eine Entscheidung ist nun eine besondere Unterscheidung, die die Doppelaufgabe hat, einerseits eine Alternative von anderen Alternativen zu unterscheiden und zugleich mitzukommunizieren, dass diese eine präferierte ist und andere auch mögliche Alternativen abgelehnt werden – siehe Abb. 2. Eine Entscheidung ist also eine Wahl zwischen zwei gleichwertigen Alternativen, wovon eine trotz Gleichwertigkeit bevorzugt wird. Auch hier taucht die Entscheidung zweimal auf, wiederum ist es paradox. In den Worten von Niklas Luhmann:

»Die Entscheidung muss über sich selbst, aber dann auch noch über die Alternative informieren, also über das Paradox, dass die Alternative eine ist (denn sonst wäre die Entscheidung keine Entscheidung) und zugleich keine ist (denn sonst wäre die Entscheidung keine Entscheidung).«

(Luhmann 2000, S. 142)

Aber was ist der Kontext, der bei Entscheidungen stets implizit mitläuft? Nun, Entscheidungen sind dadurch definiert, dass man eben nicht weiß, welche Alternative besser ist, genau deswegen muss entschieden werden. Wüsste man es, dann bräuchte nicht entschieden werden2. Entscheidungen ersetzen fehlende Informationen. Also notieren wir den impliziten Kontext als „Nicht besser wissen“. Die Reflexion dieses Kontextes macht klar, dass die Wahl einer Alternative in gewisser Weise beliebig ist, die Wahl auch anders hätte getroffen werden können. Anders formuliert transformiert eine Entscheidung Unsicherheit (=offene Kontingenz) in Zweifel (=geschlossene Kontingenz). Diese Reflexion der Kontingenz von Entscheidungen ist in Abb. 2 dadurch gekennzeichnet, dass der Kontext (graphisch) in die Unterscheidung wiedereingeführt wird – George Spencer-Brown nennt dies Re-Entry. In dem Maße, wie dies thematisiert wird, wird eine Entscheidung „prekärer“, besteht das Risiko, dass man nur zwischen den Alternativen oszilliert, sich blockiert und nichts entscheidet. Vor allem in Organisationen ist es schwer möglich zu sagen, dass man „es nicht besser weiß“, darauf weist Niklas Luhmann hin:

»Man kann doch nicht zugeben, dass die Entscheidung sich nicht entscheiden kann […]. Also muss eine Darstellung gewählt werden, die diesen Eindruck vermeidet und ein Sinnangebot macht, das stattdessen überzeugt . […]

Die Paradoxie muss also in der Kommunikation verpackt und versiegelt werden. Aber wie verhindert man dann, dass das Siegel bricht und die Verpackung genussvoll auseinander genommen wird, sodass jedermann feststellen kann: es ist nichts drin als die reine Willkür?«

(Luhmann 2000, S. 135 und S. 142)

Damit das nicht passiert, erfindet man (in der Psyche: für sich selbst, in der Organisation: in der Kommunikation) irgendetwas, womit man diese Paradoxie unsichtbar machen kann, um das Oszillieren zu unterbinden oder es zu beenden. Alle „Tricks“ verwenden das gleiche Prinzip, nämlich die Entscheidung in einen anderen Kontext zu setzen – sei es explizit oder implizit. Wenn der „dazwischengeschobene“ Kontext akzeptiert wird – wunderbar! – ist eine Täuschung gelungen inszeniert und das „Nicht besser wissen“ bleibt unsichtbar im Hintergrund.

Gängige praktizierte Täuschungen sind in Abb. 3 dargestellt. Eine Entscheidung ist dann z.B. die Wahl einer präferierten Alternative vor dem Hintergrund, dass so getan wird, als ob …

- ein Entscheider zu entscheiden hat (und warum und wie er das besser weiß, bleibt unbeobachtet oder darf nicht hinterfragt werden)

- ein Entscheidungsprozess befolgt werden muss, z.B. Würfeln, Mehrheit, etc. (und wer das Verfahren entschieden und was das mit der Beurteilung der Alternativen zu tun hat, bleibt unbeobachtet oder darf nicht hinterfragt werden)

- ein Konsens gelten soll (ein besonderer Entscheidungsprozess, der verschleiert, dass überhaupt eine Entscheidung getroffen wird). Wenn sie gelingt, wird die Entscheidung nicht so offensichtlich „scharf“ gestellt wie bei Abstimmungsprozessen, man kann sich eher der Illusion hingeben, dass nichts zu entscheiden war, dass alle der gleichen Meinung sind. Je stärker einzelne Personen dabei ihr „Grummeln“ kommunizieren, desto wahrscheinlicher ist es, das die Entscheidung wieder anfängt zu oszillieren, also in Frage gestellt wird)

- die Entscheidung aus sachlichen Rahmensetzungen3 ableitbar ist. Hier wird versucht, durch Kriterien, Prinzipien, Zwecke, Werte, Ziele, etc. die Entscheidung so „klein“ zu machen, dass sie abgeleitet, ausgerechnet werden kann und somit nicht mehr entschieden werden muss. Durch eine solche Rahmensetzung wird sämtliche Komplexität in den Kontext ausgelagert und eine komplizierte oder einfache „Entscheidung“. Ausgeblendet wird dabei natürlich die Frage, warum die Rahmensetzung gelten sollen und wer die entschieden hat …

Wenn Entscheidungen unter Zuhilfenahme der gezeigten, nicht hinterfragter Zusatzbedingungen „erfolgreich“ sind, also getroffen wurden, dann binden sie Zukunft in dem Sinne, dass Folgehandlungen im Sinne der Entscheidung erfolgen. Damit sind Entscheidungen – auch wenn sie ohne zwingende Begründung getroffen werden – nicht folgenlos. Auf der Basis weiterer Informationen über die Folgen werden Entscheidungen dann gegebenenfalls im Nachhinein als richtig oder falsch bewertet. Die Kunst – oder auch die Rationalität – der Entscheidung liegt dann darin, in einem Entscheidungsprozess am Anfang im Rahmen der verfügbaren Zeit und Ressourcen mit Heuristiken möglichst viel und möglichst relevante Information zu gewinnen, um dann einen Entscheidungskontext so festzulegen, dass die Paradoxie des „Nicht-Wissens“ invisibilisiert und eine Entscheidung möglich und im praktischen Handeln nicht mehr hinterfragt wird. Wer dies verstanden hat, verzweifelt nicht an Entscheidungen, sondern kann mit mehr Neugierde, Spielfertigkeit und Verantwortung an der Inszenierung von Entscheidungen teilhaben. Und von Zeit zu Zeit sollte er die nichthinterfragten Kontexte des Entscheidens in den Blick nehmen und zur auch Wahl stellen.

Literatur

Luhmann, N. (2000): Organisation und Entscheidung. Wiesbaden (Springer), 3. Aufl. 2011.

Foerster, H. von (1993): KybernEthik. Berlin (Merve).

Spencer-Brown, G. (2010): Laws of Form. Leipzig (Bohmeier, J.), 2. Aufl.

- Ein Dank geht an dieser Stelle an Dietmar Nolting, der an beiden Kursen teilnimmt, die Frage gestellt und die wichtigsten Zitate aus Luhmann 2000 herausgesucht hat. ↩︎

- Daher der Bonmot von Heinz von Foerster: »Nur die Fragen, die im Prinzip unentscheidbar sind, können wir entscheiden« (von Foerster 1993, S. 73). ↩︎

- Niklas Luhmann nennt diese sachlichen Rahmensetzungen Entscheidungsprämissen in Form von Programmen (Luhmann 2000). ↩︎